Knowledge

有名企業のロゴ変更から学ぶ、失敗しないブランディング戦略

ブランディング 公開日2025.10.02 最終更新日2025.10.02 12分で読む

企業にとってロゴやブランドイメージは、単なるデザイン以上の意味があります。特にここ数年の社会的背景の変化や消費者ニーズの多様化から、国内外でさまざまなリブランディングの事例が出てきました。

ただ、ロゴ変更やブランド刷新は成功事例だけでなく、炎上してしまい元に戻した…などの失敗例もあります。「ブランドを進化させたいときに気をつけるポイントは何?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、世界と日本の事例を取り上げつつ、成功と失敗のパターンを整理してみました。ロゴ変更を含むリブランディングを考えるときのヒントになれば嬉しいです。

クラッカーバレルのロゴ変更とブランディングの背景

2025年8月、アメリカの飲食チェーン「クラッカーバレル」がロゴを刷新し、長年親しまれてきた老人イラストを削除しました。背景にはブランドのモダン化や、社会的要請として高まる多様性・DEI(※)への配慮があったと説明されています。

※.「Diversity(多様性)」「Equity(公平性)」「Inclusion(包摂性)」の頭文字。多様な背景を持つ人々が公平な機会を得て、排除されずに組織に関与できる環境をつくることを目指す考え方。

しかし発表直後から「温かみや懐かしさが失われた」「顧客との絆を断ち切った」といった批判が噴出。SNSでは「woke(意識高すぎ)」とか「Anti-woke(反意識高い系)」と揶揄され炎上しました。結局、同社は元のロゴを復活させ、株価も回復。ブランドにおけるアイデンティティの大切さを改めて示す事例となりました。

【参考】

AFPニュース

https://www.afpbb.com/articles/-/3595254

成功と失敗から学ぶ ― 世界と日本のリブランディング事例

世界中で行われているリブランディングですが、成果はさまざまです。

海外では、MLBの「クリーブランド・インディアンス」が「クリーブランド・ガーディアンズ」に、NFLの「ワシントン・レッドスキンズ」が「ワシントン・コマンダース」へ改称しました。どちらも差別的とされてきた名称を見直し、社会的要請に応えた動きです。

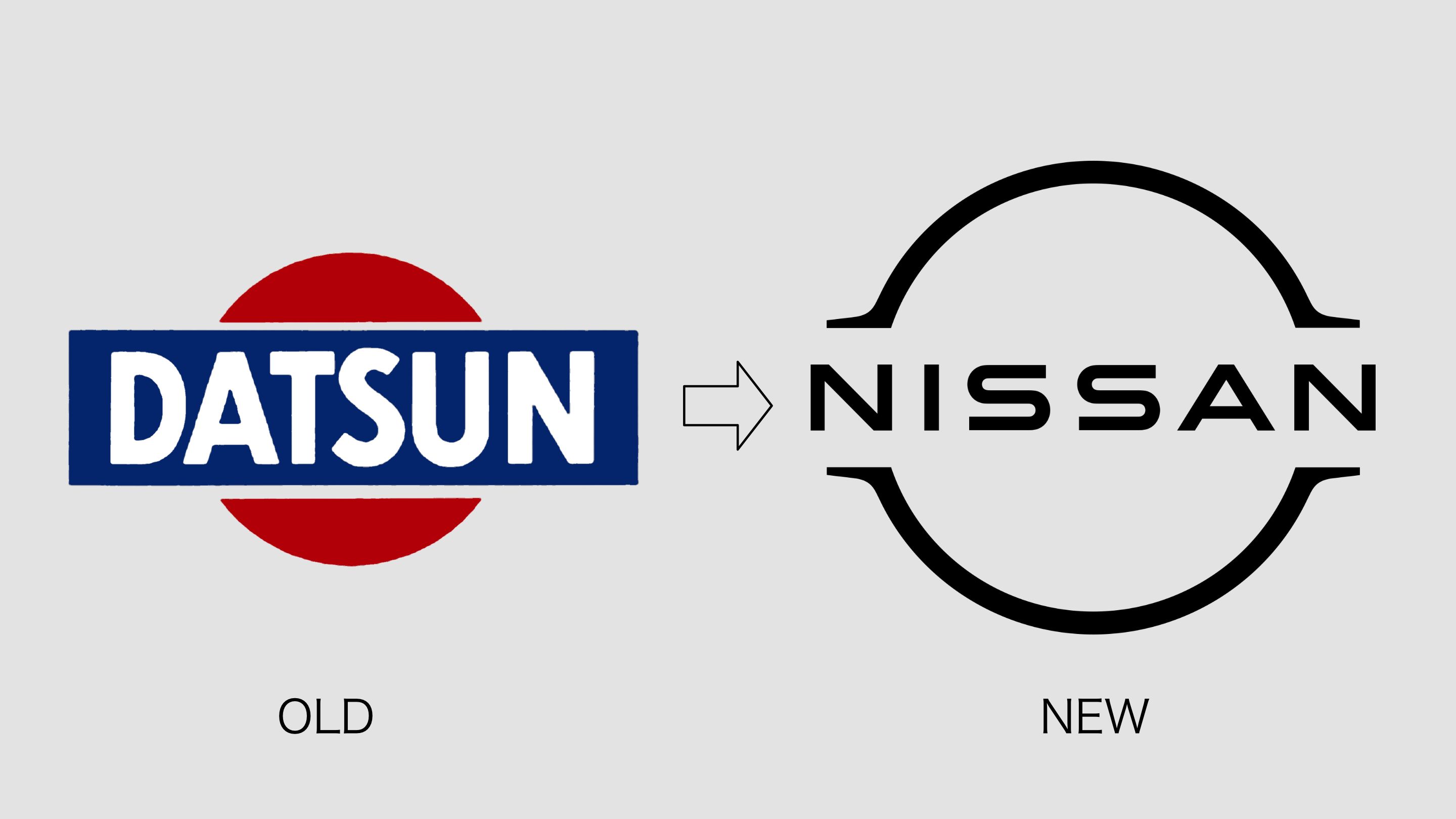

国内では、日産が「Datsun」ブランドを廃止し、グローバルに「Nissan」へ統一しました。巨額のコストをかけながらも、世界的ブランドとしての定着を実現。

また2020年、ローソンのPBパッケージ刷新は「生活者目線を軽視した」と批判を受けましたが、翌年には大幅にデザインを調整し、ブランドイメージを立て直しました。

【参考】

MLB公式|Cleveland IndiansがGuardiansに改名

https://www.afpbb.com/articles/-/3358195

ESPN|ワシントン・レッドスキンズが「コマンダーズ」に改名

https://www.sponichi.co.jp/sports/news/2022/02/03/kiji/20220203s00040079266000c.html

日産、「ダットサン」の生産を終了へ 100年超の歴史に

https://www.bbc.com/japanese/61214102

ローソン、PBパッケージ刷新の大炎上で得た教訓 絶対やってはいけない2つのこと

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01079/00003/

ロゴ変更で逆風も?ブランディングが炎上する典型パターン

ロゴ変更は、常にポジティブに受け止められるわけではありません。社会的背景に配慮したつもりが「政治的すぎる」と受け止められるケースもあれば、長年親しまれてきたシンボルを失いファンが離れてしまうリスクもあります。

代表的な事例は、2010年のGap。新しいロゴを発表したものの「親しみやすさを壊した」とSNSで批判が集中し、わずか1週間で撤回。デザインを変えただけでは、ブランドが抱える本質的な課題解決にはつながらないことを示した例です。

【参考】

Learning from the Gap Logo Redesign Fail

https://www.thebrandingjournal.com/2021/04/learnings-gap-logo-redesign-fail/

新ロゴ発表1週間で撤回 Gap、ネット世論に敗北

https://www.j-cast.com/2010/10/19078588.html

ロゴ変更はチャンス?リブランディングが成功するタイミングとは

ロゴ変更は、企業にとって大きなチャンスになることもあります。ロゴ変更は「ただ流行に合わせる」ものではなく、企業がどこを目指すのかを示すサイン。戦略と結びついているかどうかが、成功と失敗を分ける大きなポイントです。では、どんなときに「リブランディングがうまくいきやすい」のか、代表的なタイミングを整理してみましょう。

1. 社名変更や事業転換に伴うケース

大きな方向転換をアピールしたいとき、ロゴ変更はその象徴になります。たとえばFacebookがMetaへ社名を変えたケース。これは単なるデザイン刷新ではなく「メタバースに注力する」という未来志向の姿勢を明確に示したものでした。

2. 社会的背景の変化に対応するケース

社会全体の価値観の変化により、従来のシンボルが時代に合わなくなることもあります。差別的とされる表現を改めることは、批判を避けるためだけでなく「顧客や社会からの信頼を守るための必須対応」といえます。ここで誠実に動けるかどうかが、ブランドの評価を大きく左右します。

3. 新しいターゲット層にアプローチしたいケース

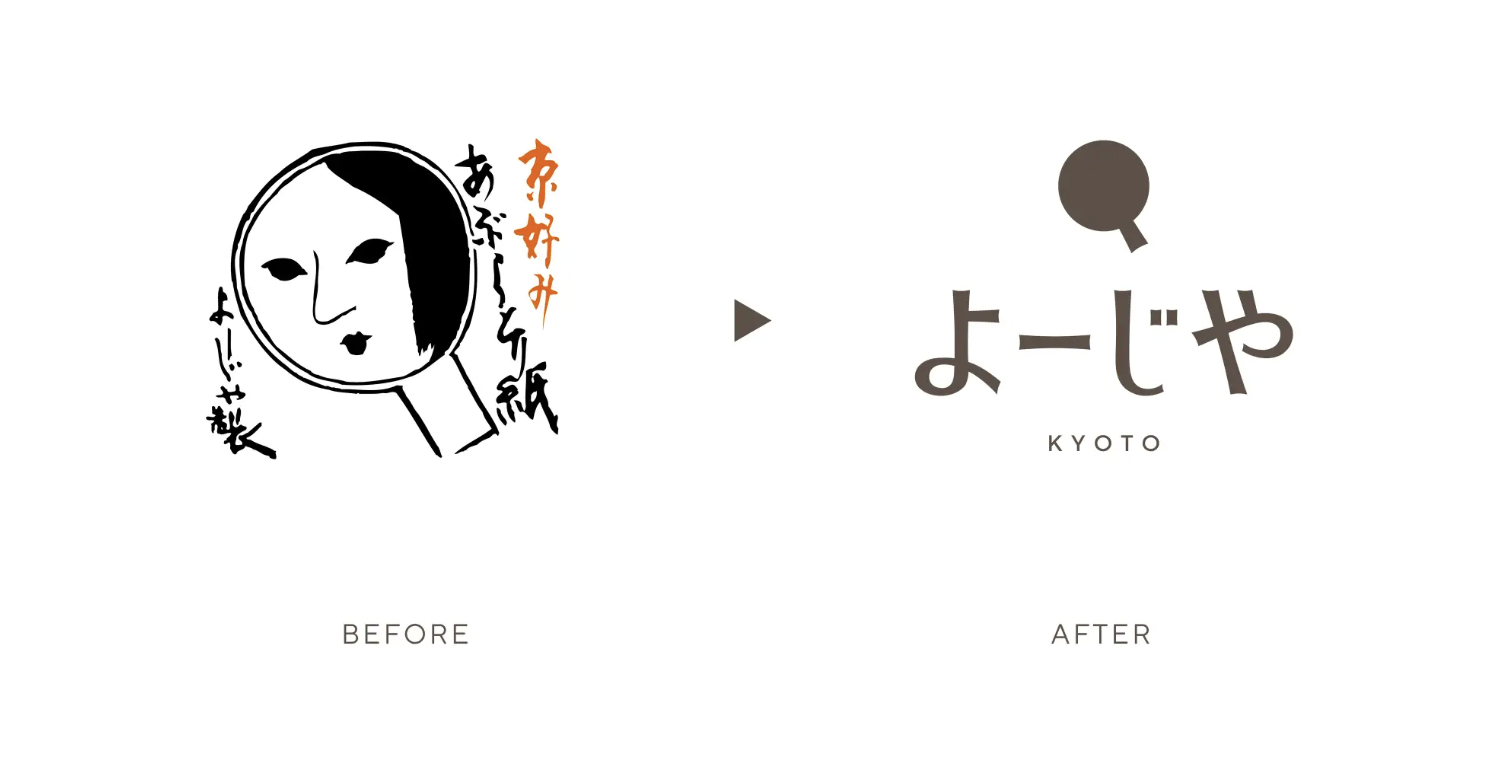

ブランドの強みを残しつつ、これまで届いていなかった層に魅力を広げたいときにも有効です。京都の「よーじや」は、伝統的なイメージを大切にしながらロゴを刷新。若年層への認知度を高めました。老舗ながら新しいファンを獲得し、再出発を果たした例といえます。

【参考】

「みんなが喜ぶ京都にする」を掲げてリブランディング「おみやげの店」から「おなじみの店」へ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000253.000068863.html

信頼をつかむリブランディング ― 成功事例と当社の支援

リブランディングの成功に欠かせないのは「ファン・利用者との共感」と「経営戦略との整合性」を両立させることです。DX、サステナビリティ、DEIといった社会の変化を踏まえ、ブランドを戦略的に見直す必要があります。

たとえば日本航空(JAL)は経営再建に際し、伝統ある「鶴丸ロゴ」を復活させました。懐かしさと信頼を取り戻し、顧客との絆を再構築した事例です。

カウンターでは、こうした成功事例から得られる学びを活かし、企業の事業戦略に合わせたリブランディングを支援しています。単なるロゴの刷新にとどまらず、ブランド全体を再定義しながら伴走することが私たちの強みです。

ブランディングは一度で完結するものではありません。時代の変化に合わせて見直し、顧客との信頼関係を維持・深めていく取り組みが大切です。